- Cet évènement est passé

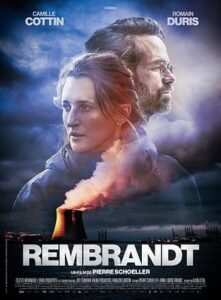

Film Rembrandt, au cinéma Le Pathé Quinconces du 1er au 7 octobre, voire +

1 octobre 2025 à 8 h 00 min - 7 octobre 2025 à 17 h 00 min

Mercredi 1er octobre 2025 — Le Mans, cinéma Le Pathé Quinconces

Depuis ce mercredi 1er octobre 2025 le film de Pierre Schoeller — Rembrandt — est au programme du cinéma Le Pathé Quinconces (pl. des Jacobins).

Où, quand le « syndrome de Stendhal » suscité par trois des toiles de Rembrandt exposées à la National Gallery de Londres et des éléments factuels, techniques, climatiques… instillent le doute chez une ingénieure-designer de réacteurs nucléaires jusqu’à en perdre ses repères, réviser ses certitudes et in fine changer ses paradigmes, avant d’affronter la controverse, voire, passer du côté lanceuse d’alerte et reconsidérer sa propre vie.

Après le 7 octobre, le film Rembantd à été au programme de plusieurs salles de cinéma sarthoises, au Kid à La Flèche, au cinéma Balad Images à Beaumont-sur-Sarthe, etc.

Il sera à nouveau projeté au Mans, au cinéma Le Royal, 409 Av. Félix Geneslay 72100 Le Mans, le vendredi 21 novembre 2025, à 20 h- en VF.

Nucléaire, cygne noir et toile de maître

Article repris du média en ligne Médiapart de Jade Lingaard publié le 25 septembre 2025

« Rembrandt », le nouveau film de Pierre Schoeller, se demande si l’on peut perdre la raison scientifique. Si cela se produit, s’éloigne-t-on de la réalité du monde ? Des questions agitées avec brio dans un film hanté par la catastrophe climatique et l’hubris technologique.

« Rembrandt », le nouveau film de Pierre Schoeller, se demande si l’on peut perdre la raison scientifique. Si cela se produit, s’éloigne-t-on de la réalité du monde ? Des questions agitées avec brio dans un film hanté par la catastrophe climatique et l’hubris technologique.

25 septembre 2025 à 09h23

Peut-on perdre la raison scientifique ? Et si cela se produit, s’éloigne-t-on de la réalité du monde ? L’interrogation philosophique traverse Rembrandt, le nouveau film de Pierre Schoeller, réalisateur du brillant L’Exercice de l’État en 2011. Cette fois-ci, il tisse la toile d’un récit dans lequel une ingénieure nucléaire spécialiste de l’EPR, le puissant réacteur d’EDF en construction à Flamanville, en Normandie, se met à avoir peur de la technologie qu’elle admire et développe depuis vingt ans à cause de la théorie du « cygne noir ». Selon celle-ci, un événement statistiquement très improbable peut tout de même se produire.

Conjuguée à la découverte de l’ampleur du chaos que le dérèglement climatique peut créer dans les décennies à venir, cette révélation provoque une métamorphose cognitive, sensorielle et intime chez celle qui était jusque-là un excellent petit soldat du cartésianisme.

Romain Duris et Camille Cottin dans le film « Rembrandt » de Pierre Schoeller. © Trésor Films / France 3 Cinéma / Zinc / Les Productions du Trésor / Artémis Productions

Si le grand peintre hollandais est convoqué dans le titre de ce thriller de la déraison scientifique, c’est qu’un événement déclencheur se produit dans une salle de la National Gallery de Londres (Royaume-Uni), face à un tableau du maître flamand. La suite de cette histoire à rebondissements est à découvrir en salles. À quoi ressemble un regard qui vacille, une vision des choses qui tombe en panne, une conviction qui se bloque ?

Cette intrigue déroutante réussit à traduire en personnages et en scènes de la comédie humaine des questions essentielles du XXIe siècle : par les bouleversements qu’il provoque, mégafeux, raz de marée, assèchement des rivières, le dérèglement climatique change-t-il tout à notre compréhension du monde ? Calculs et logique mathématique d’un côté, imagination de désastres à venir de l’autre : l’option la plus raisonnable est-elle la plus rationnelle ?

Pour jouer avec ces questions, le nucléaire est un sujet de choix : une technologie hyperpuissante, et donc hypercontrôlée dans son fonctionnement quotidien dans les centrales de production d’électricité, dont les tours aéroréfrigérantes apparaissent comme des fantômes lancinants dans l’esprit de l’ingénieure en rébellion. Mais dont les effets en cas d’accident sont catastrophiques et, à bien des égards, irréversibles.

L’impossibilité d’imaginer l’inimaginable

La doctrine française de prévention des accidents nucléaires est régie par une logique plutôt probabiliste : en gros, le risque d’accident est si faible dans les conditions de surveillance et de contrôle des réacteurs que l’on a choisi d’en faire tourner un peu partout en France (« Deux tiers des Français vivent à moins de 100 kilomètres d’une centrale », dit l’un des personnages du film). Cette approche correspond aux personnages « rationnels » du film.

Or l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima, au Japon, en 2011, à la suite d’un tremblement de terre et d’un tsunami, « nous oblige à imaginer l’inimaginable et à nous y préparer », a déclaré à l’époque le directeur de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Dans ce contexte, est-il raisonnable de faire reposer la production d’électricité en France sur la construction de nouveaux réacteurs EPR ? Pourront-ils survivre aux effets chaotiques du dérèglement climatique en 2050, si les températures augmentent de plus de 3 °C ? Et dans cette perspective, qui est le plus irrationnel : la catastrophiste ou le savant aux yeux rivés sur ses calculs de probabilité ? Le film offre une réponse qu’on laisse le public découvrir.

Ironie de l’histoire : c’est parce qu’il soulève toutes ces questions et les met en scène avec brio que le film se retrouve pris dans une polémique avec une association favorable à l’atome, Les voix du nucléaire. Celle-ci bombarde les rédactions de mails pour « rétablir les faits », « dénoncer la désinformation » et alerter « sur un risque majeur : que la fiction ne soit perçue comme une réalité scientifique ».

C’est très drôle car c’est exactement le propos du film : mettre en cause la certitude de la raison et, de cette façon, créer un exercice de pensée qui mette à distance l’interprétation strictement scientifique du monde. Si cette association n’était déjà connue, on pourrait croire à une mise en scène de l’équipe du film, tant sa réaction illustre ce que Rembrandt représente : l’impossibilité pour les tenants du discours cartésien d’imaginer l’inimaginable. On n’aurait pas pu rêver meilleure publicité.